Indice contenuti

Breve, anzi, brevissima introduzione.

Il cinematografo sbarcò in Giappone già negli ultimi anni del 1800, quando i fratelli Lumiére decisero di documentare il mondo intero attraverso il neonato Cinématographe. A differenza di molti paesi dell’Asia, che non si adattarono subito alla nuova macchina, il Giappone proveniva da una consolidatissima tradizione teatrale dalla grandissima potenza visiva. Ecco che, in men che non si dica, gli operatori giapponesi iniziarono a filmare opere teatrali tratte dal teatro Nō, dal teatro Kabuki e dal Bunraku.

Il cinema giapponese si divide in due grandi filoni, al quale poi se ne aggiungeranno vari altri: i Jidai-geki e i Gindai-geki. I primi sono film ambientati in un periodo storico ben preciso – di solito si tratta dell’epoca Tokugawa e dei grandi samurai che hanno fatto la storia. I Gindai-geki sono invece rappresentazioni del presente, declinati perlopiù in Shomin-geki, ovvero rappresentazioni di una realtà quotidiana semplice e umile.

Nel corso degli anni poi, soprattutto gli anni ’50, il cinema giapponese, grazie alla triade Mizoguchi-Ozu-Kurosawa, ottenne un successo di livello mondiale e non solo per la sua grande potenza visiva, ma anche per la sua tendenza a sperimentare. Questa tendenza culminò successivamente nel cinema degli anni ’60 e ’70, periodo detto “nuberu bagu” (ricalcando la pronuncia giapponese della Nouvelle Vague francese), dove la sperimentazione tecnica accompagnò un’ esplosione di tematiche scandalose e terribilmente esplicite, scardinando dogmi cinematografici di tutto il mondo.

Rashōmon (羅生門, 1950), Akira Kurosawa

Inauguriamo le danze con quello che oggi è considerato il più celebre dei registi giapponesi: Akira Kurosawa. Gli anni ’50 si aprono proprio con un suo film, “Rashōmon”, il cui successo fu tale da vincere il Festival del cinema di Venezia e il Premio Oscar come miglior film straniero.

Jidai-geki rivoluzionario, la storia è tratta da un dramma teatrale di Ryunosuke Akutagawa. Un boscaiolo racconta di aver perso quasi totalmente fiducia nell’umanità: dopo aver osservato un omicidio, assiste in tribunale a colpevoli e vittime che raccontano l’evento da punti di vista diversi, non perché questo sia difficile da interpretare (un brigante uccide un nobile e violenta la moglie di quest’ultimo), ma perché ognuno vuole nascondere le proprie debolezze e mancanze.

Con un cast eccezionale, le inquadrature svelano, attraverso un montaggio serrato stupefacente, segreti e paure dei personaggi. I flashback dei colpevoli e delle vittime sono raccontati in modi completamente diversi, penetrando nella psicologia di ogni singolo testimone dell’evento. Le scene in tribunale, scarne, con i protagonisti che guardano in macchina, sembrano piuttosto delle confessioni, dei dialoghi tra noi e loro, non per scoprire la vera natura dell’accaduto, ma per viaggiare nell’immensa problematicità della natura umana.

Vita di O-Haru donna galante (西鶴一代女, 1952), Kenji Mizoguchi

Di grande impatto drammatico è la vita di O-Haru, giovane nobildonna innamorata di un servo e per questo costretta ad una progressiva discesa agli inferi.

Mizoguchi ha sempre avuto particolarmente a cuore il tema femminile: da giovane ha visto madre e sorella venire maltrattate dal padre. Più volte nella sua cinematografia si è schierato dalla parte della donna, soprattutto nei suoi Jidai-geki. La natura patriarcale ed estremamente maschilista del Giappone di ieri (che poi non differisce così tanto dal Giappone di oggi) offre molti spunti di riflessione sul tema dello sfruttamento della figura femminile.

Vittima di donne invidiose e uomini pronti a sfruttarla per il solo piacere sessuale, O-Haru racconta una storia ancora oggi terribilmente attuale ed efficace. Le inquadrature sospese di Mizoguchi evocano immagini da “mondo fluttuante“: il dolore di O-Haru è per noi una vera e proprio catarsi visiva che ci accompagna nelle piaghe della condizione femminile.

Viaggio a Tokyo (東京物語, 1953), Yasujirō Ozu

Conosciutissimo anche in occidente, “Viaggio a Tokyo” è indiscutibilmente uno dei film più importanti per la cinematografia giapponese.

A differenza degli altri due maestri del cinema giapponese, Kurosawa e Mizoguchi, Ozu realizza quasi esclusivamente Shomin-geki, ovvero film ambientati nella realtà quotidiana.

Nel mondo di “Viaggio a Tokyo”, una coppia di anziani decide di raggiungere i propri figli a Tokyo. Il viaggio si rivela essere estremamente deludente: la coppia viene praticamente abbandonata a sé stessa. Perfino i nipotini preferiscono darsi al baseball piuttosto che passare del tempo con i loro nonni.

Ozu vuole, in praticamente tutto il suo cinema, che è costituito da numerosi remake e riproposizioni di sceneggiature simili, analizzare il rapporto tra vecchie e nuove generazioni. La modernizzazione, che va di pari passo con una spietata occidentalizzazione, abbandona lentamente la generazione di anziani, lasciando indietro tradizioni e costumi del Giappone pre-guerra. Per entrare nel cuore dei suoi personaggi, l’autore sceglie sempre una ripresa dal basso, proprio come se lo spettatore fosse seduto insieme a loro.

L’unica conciliazione tra vecchio e nuovo è data dal dolcissimo personaggio di Noriko (interpretata dalla strabiliante Setsuko Hara). Il marito infatti, figlio della coppia di anziani, è morto in guerra. Questo profondo legame con l’orrore del conflitto mondiale lega vecchie e nuove generazioni in un forte messaggio di speranza e di pace.

I racconti della luna pallida d’Agosto (雨月物語, 1953), Kenji Mizoguchi

Dai toni apparentemente più leggeri rispetto a quelli assunti in “Vita di O-Haru donna galante”, questo film è uscito lo stesso anno di “Viaggio a Tokyo”, ma è leggermente meno famoso.

Nonostante ciò, Mizoguchi grazie a questo lavoro si è guadagnato il Leone d’oro al Festival del Cinema di Venezia e una nomination agli Oscar per i migliori costumi.

La storia è molto fantasiosa: due mariti sognano di scappare dal loro villaggio, abbandonando le mogli e facendo carriera rispettivamente come soldato e vasaio. Il successo arriva per entrambi, ma si tratta, in qualsiasi caso, di misteriose illusioni…

I toni leggeri e il finale drammatico creano un cortocircuito estremamente particolare. Lo spettatore è portato a riflettere su tematiche complesse (in cui ancora è centrale il ruolo della donna) che però non appesantiscono la narrazione, con picchi di vero e proprio genio. Un esempio si può osservare proprio nella scena che vede uno dei protagonisti alle prese con un fantasma bellissimo, di cui ovviamente si innamora.

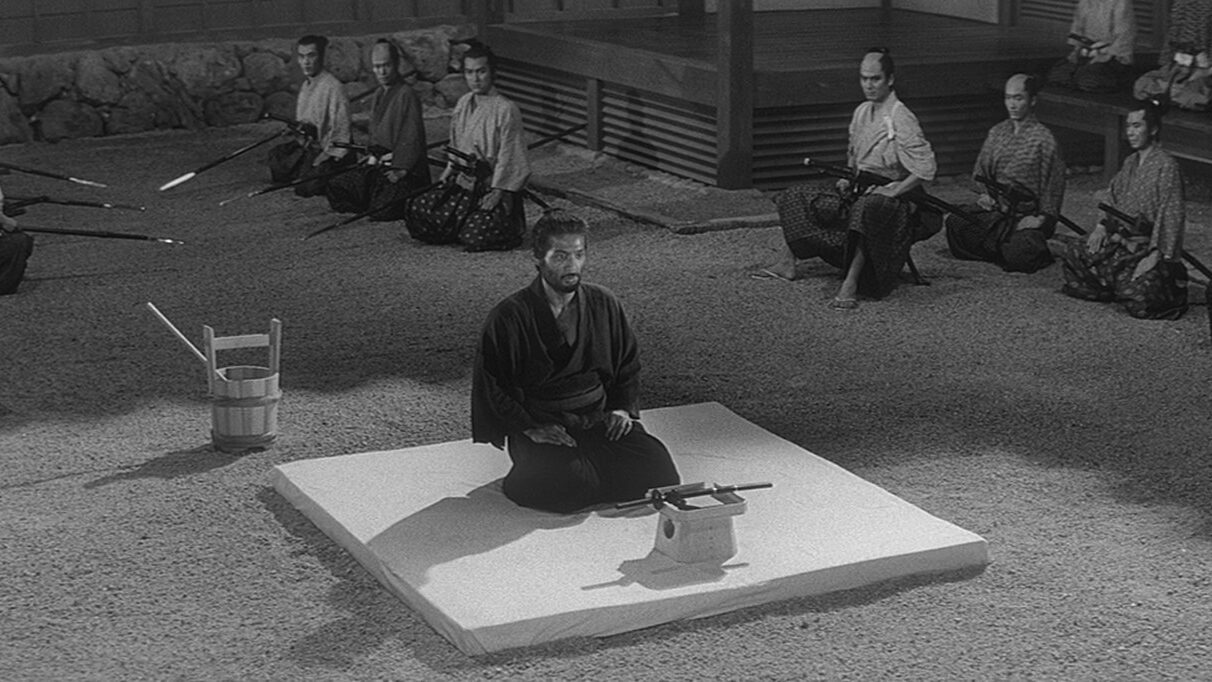

I sette samurai (七人の侍, 1954), Akira Kurosawa

Forse il titolo che meno ha bisogno di presentazioni in questa lista. Si tratta di uno dei successi più acclamati nella storia della cinematografia mondiale tant’è che nel corso degli anni è stato ricopiato da registi di ogni dove ed è diventato film di culto per tutti i cinefili.

Con le sue non facili 3 ore e mezza di durata, che naturalmente vi consigliamo di vedere in versione integrale, “I sette samurai” racconta la storia di sette, appunto, rōnin (samurai senza padrone) assoldati per difendere un villaggio di contadini dall’attacco di un gruppo di briganti, armato, fra l’altro, di fucili.

Potrebbe essere un normalissimo film in costume e invece Kurosawa riesce a costruire una fitta trama psicologica, una serie di relazioni che commuovono anche il più duro degli spettatori. Ogni parola per descrivere la bellezza di questo film è sostanzialmente sprecata, poiché la sua grandezza risiede proprio nella schietta capacità di raccontare la vita umana nel dolore e nella brutalità della guerra, senza filtri né scene sensazionalistiche.

Tra rōnin e contadini nasce un sodalizio, fondato attraverso il sapiente montaggio e le scene comiche che vedono per lo più il personaggio rozzo, ma affettuoso, di Kikuchiyo, lavorare assieme ai contadini per riportare la pace nel villaggio. La mescolanza di stili, che vede passare dal comico al tragico in pochi secondi e la gestione della tensione praticamente perfetta rendono il film facilmente fruibile anche ai meno esperti di cinematografia giapponese.

L’arpa birmana (ビルマの竪琴, 1956), Kon Ichikawa

Autore meno famoso, non per questo meno bravo della triade Kurosawa-Mizoguchi-Ozu, è Kon Ichikawa. Molto legato alle tematiche infantili, ha tratto da un romanzo per ragazzi il suo film di maggior successo: “L’arpa birmana”, che tra i vari premi, fu anche nominato agli Oscar come miglior lavoro straniero (battuto dal nostrano Fellini con “La strada”).

Il film, comunque, non ha nulla a che vedere con le classiche storie per bambini o ragazzi, se non per il finale. Anzi, è di una sincerità sconvolgente.

Un tenente dell’esercito giapponese, Mizushima, si fabbrica un’arpa birmana per tenere alto il morale dei soldati giapponesi in Birmania, che tentano di scappare in Thailandia per tornare in patria. Oltre a fallire in questa missione, sembra ormai imminente un bombardamento inglese. Mentre i suoi compagni muoiono, Mizushima decide di diventare un bonzo e di dare degna sepoltura ai soldati caduti in battaglia.

Non ci addentriamo ulteriormente nella trama, per evitare spoiler, ma il finale è un vero e proprio inno al pacifismo. Più potente di qualsiasi altra storia sulla guerra, “L’arpa birmana” ha il potere di raccontare la crudeltà degli uomini, ma anche il desiderio di ricostruire partendo dalle macerie di un mondo distrutto dalla violenza. Ichikawa lo fa con una delicatezza disarmante, coinvolgendo lo spettatore in questo nuovo inizio e chiudendo le porte alla crudeltà.

La leggenda di Narayama (楢山節考, 1958), Keisuke Kinoshita

Lo prometto, è l’ultimo film degli anni ’50.

Senza dubbio tra tutti i titoli finora proposti uno dei più sperimentali, nonché uno dei primi a colori. Sono proprio i colori ad essere centrali nel villaggio di Narayama: la fotografia è assolutamente anti-naturalistica. Kinoshita riconduce il cinema giapponese alla tradizione teatrale e riprende infatti un’antica leggenda giapponese.

In un villaggio ai piedi del monte Narayama, gli anziani, compiuta l’età di 70 anni, vengono accompagnati dai figli sulla cima della montagna. Qui moriranno di freddo e fame. Protagonista è un’anziana di 69 anni ancora in forze, desiderosa di compiere il suo dovere. Tuttavia, è troppa la paura di vedere i figli fallire venendo a mancare il suo aiuto.

Tralasciando la semplice linea degli eventi, l’intreccio è gestito con sapienza, evocando momenti estremamente suggestivi, come quando la protagonista, ancora dotata di tutti i denti, se li rompe nel tentativo di accelerare la sua dipartita e non sottrarre cibo ai figli.

Messo in scena quasi come se fosse una vera e propria rappresentazione del teatro Nō, con tanto di musica tradizionale e kuroko (uomini vestiti di nero che animavano la scena), “La leggenda di Narayama” è un film che guarda il conflitto generazionale da una prospettiva decisamente stravagante e suggestiva.

Harakiri (切腹, 1962), Masayaki Kobayashi

Un altro vincitore al festival di Cannes, nonché rivoluzionatore del Jidai-geki. “Harakiri” mette in discussione tutto il codice d’onore dei samurai, sopra il quale si era costruita tantissima cinematografia. L’immagine dell’eroe che commette seppuku è qui totalmente ribaltata. Il suicidio rituale, celebrato e commesso perfino dal celebre scrittore Yukio Mishima, viene rivisto in un’ottica nuova, che svela la crudeltà dietro il quale si nascondevano molti daimyō dell’epoca (analogamente a quanto ha fatto il celebre manga “Shigurui-Le spade della vendetta“).

La trama è molto complessa ed è ricostruita per lo più attraverso flashback e improvvise rivelazioni. Un rōnin si reca presso la corte della famiglia Iyi, nella città di Edo, dove vuole commettere un degno seppuku. Tuttavia, l’intendente con cui ha a che fare cerca di dissuaderlo. Poco tempo prima, infatti, un altro uomo era venuto presso la stessa corte e aveva richiesto di commettere seppuku, ma solo per suscitare pietà e ricevere un lavoro. La famiglia Iyi, svelato l’inganno, decide di far commettere comunque suicidio a questo rōnin, ma con una spada di bambù.

La storia prosegue svelando segreti e background dei vari personaggi. L’azione è praticamente inesistente. Tutto è costruito su lunghi, ma eccitanti, dialoghi, ricchi di dettagli e pronti a rivelare orrori e misteri della società del tempo. Un film forse lento, ma tecnicamente impeccabile, utile per osservare da un altro punto di vista il fin troppo mitizzato mondo dei samurai.

Il profondo desiderio degli dèi (神々の深き欲望, 1968), Shohei Imamura

Shohei Imamura è uno dei maggiori esponenti della nuberu bagu giapponese non tanto per la sfida alla grammatica classica della cinematografia, quanto per la rappresentazione di temi oggettivamente scandalosi, quali l’incesto.

Sì, perché protagonisti di questa storia sono una serie di famigliari incestuosi. Il film si apre con l’arrivo di un ingegnere, pronto a rinnovare l’industria della piccola isola, ma che ben presto si ritrova invischiato nelle assurde superstizioni e ritualità degli abitanti.

Centrali nello svolgimento della storia sono i Futori, “maledetti” dall’incesto per varie generazioni. L’ultima dei Futori, Toriko, è una ragazza selvaggia ed eccessivamente promiscua, che tuttavia sedurrà l’ingegnere e lo trascinerà nel vortice di follia che domina l’isola.

Non facile da comprendere a primo impatto, il film ha come scopo primario quello di rievocare quel Giappone superstizioso e selvaggio che sta scomparendo sotto i colpi della modernizzazione (in questo senso, il finale è illuminante). E ci riesce benissimo. Il titolo sembra costruito come una spirale volta a scoprire la vera natura del popolo giapponese, fermata solo apparentemente da un finale agrodolce.

Ecco l’impero dei sensi (愛のコリーダ, 1976), Nagisa Ōshima

[ATTENZIONE: il seguente film è vietato ai minori di 18 anni.]Vero e proprio fondatore della nuberu bagu, Ōshima è stato un autore assolutamente fuori dagli schemi, non solo per il Giappone, ma per tutto il mondo. Oltre ad essere tra i primi ad aver dato un indirizzo politico, chiaramente anti-americano e socialista, ha affrontato tematiche per l’epoca scandalose, come la sessualità e l’omosessualità in maniera totalmente esplicita.

“Ecco l’impero dei sensi”, prodotto da alcuni enti francesi, racconta la storia, realmente accaduta, di una cameriera follemente innamorata di un uomo sposato. Dopo averlo sedotto i due intraprendono una relazione morbosa e quasi esclusivamente fisica, superando oltremodo i limiti della decenza.

Film adatto agli stomaci di ferro e a persone poco suscettibili, la pellicola di Ōshima ha segnato una specie di rivoluzione nel cinema. È stato capace infatti di individuare la sessualità non come un oggetto tabù da tenere lontano dagli schermi, ma come uno strumento di conoscenza e di comprensione della psiche umana. Chiaramente, è anche un lavoro che celebra la libertà: i sensi non sono più oggetto di dominio, ma sono essi stessi a liberare la vita dei protagonisti.

Tetsuo: The Iron Man (鉄男, 1989), Shin’ya Tsukamoto

Non lo nego, in questa lista è il mio film preferito. Sperimentale, caotico, assurdo, il film di Tsukamoto è diventato una delle pietre miliari del cyberpunk.

La storia in realtà è raccontata per flash e movimenti convulsi: un pazzoide si innesta nel corpo parti meccaniche. In preda ad un momento di follia, viene investito da una coppia. Il ragazzo di questa coppia, dopo essere scappato dalla scena del “delitto”, scopre di essere vittima di strani eventi. Anche nel suo corpo sorgono pezzi metallici, fino a ricoprirlo completamente e a trasformalo in una specie di mostro.

La trama sembra essere un pretesto per raccontare la progressiva evoluzione dell’uomo in macchina, che però non è una macchina perfetta, ma un accumulo di oggetti metallici creati per provocare dolore e distruzione. Geniale è il moto convulso della cinepresa, dell’uso dello stop-motion, che rendono la narrazione straniante, a tratti inquietante.

Il finale è una catarsi: l’uomo, nella sua evoluzione da animale a macchina di distruzione, genera un altro livello di essere umano, un altro livello di coscienza, più alto, più sapiente, ma anche più violento e più distruttivo.

Sogni (夢, 1990), Akira Kurosawa

Il maestro Kurosawa ha una produzione molto vasta, di cui “Sogni” è una delle vette maggiori. In quegli anni era iniziata un’intensa collaborazione con gli U.S., che qui tocca tre importantissimi autori: Steven Spielberg, George Lucas (in veste di produttore) e Martin Scorsese (attore in uno dei racconti contenuti nel film).

“Sogni” è composto da 8 episodi, legati insieme dallo stesso protagonista, interpretato da Akira Terao. Tutti, o quasi, affrontano il tema ecologico o comunque si pongono contro gli sviluppi più drastici della modernizzazione (come le centrali nucleari).

Nelle storie si mescolano momenti di sublime realismo magico, come nel primo racconto, a momenti di tragedia apocalittica, come ne “Il demone che piange” (tra l’altro ispirato da niente meno che “Nausicaa della valle del vento”). Non mancano ricordi della guerra e gli orrori della modernità, contenuti nei racconti “Il tunnel” e “Fuji in rosso“. Quest’ultimo profetizza, in maniera piuttosto inquietante, quello che vent’anni dopo sarebbe stato il disastro nucleare di Fukushima.

La più celebre delle narrazioni, puro gioco estetico, ma anche momento di contemplazione estatica, com’è tipico di tanto cinema giapponese, è quella intitolata “Corvi“, dove l’autore sogna di entrare in un famoso dipinto di Van Gogh (per l’appunto interpretato da Martin Scorsese).

Sonatine (ソナチネ, 1993), Takeshi Kitano

Takeshi Kitano, insieme a Kurosawa, è uno degli autori, e attori, più celebri del cinema giapponese, fattosi strada anche grazie al conosciuto programma TV “Takeshi’s Castle“. Il suo cinema tuttavia non ha nulla a che vedere con l’ilarità del programma TV, anzi, il titolo in questione, ad esempio, è un film estremamente commovente, come quasi tutte le sue pellicole.

“Sonatine” (titolo che rimanda al gioco, alla semplicità) racconta la vita nell’isola di Okinawa di un boss yakuza, Murakawa (interpretato dallo stesso Kitano) e la sua piccola banda, mandata lì per placare una guerra fra gruppi. Sulla spiaggia dove alloggiano, il tempo pare fermarsi in un’atmosfera onirica e giocosa, anche se la morte sembra essere sempre dietro l’angolo.

Anche qui, la trama è un pretesto per realizzare un film assolutamente fuori dagli schemi (Kitano, pur mantenendo una struttura lineare, rompe tutte le regole della grammatica classica cinematografica), ricco di momenti intrisi di dramma e momenti pieni di gioco.

Il gioco e il dramma si fondono in una specie di combattimento tra la vita e la morte, riassunte nell’ormai stanca vita del protagonista, che sogna di suicidarsi, ma non esita a compiere il suo dovere quando richiesto.

Dolls (ドールズ, 2002), Takeshi Kitano

Innanzittutto, questo film è un capolavoro di estetica. Un trattato di colori e immagini suggestive. Il montaggio, nella sua velocità, ricompone la storia come un puzzle, suggerendo gli eventi e lasciando allo spettatore un grande margine d’interpretazione.

Il film si apre con una rappresentazione del Bunraku, il teatro delle marionette giapponese (che differisce soprattutto per la presenza del marionettista sulla scena, con il solo compito di muovere la bambola. Affianco, una voce narrante racconta la storia), che fa da filo conduttore di tutta la narrazione, filo raffigurato inoltre dalla corda rossa che tiene unita la coppia di protagonisti.

Dopo essersi abbandonato ad un matrimonio di convenienza e aver lasciato la fidanzata, Matsumoto scopre che questa ha tentato il suicidio ed è impazzita. Trovandola incapace di intendere e di volere, la lega a sé con una corda rossa, conducendola in giro per il Giappone senza una meta prefissata. Attorno all’errare dei due amanti, si stagliano due storie altrettanto drammatiche: quella di un boss mafioso alla ricerca del primo amore e quella di una idol rimasta sfigurata in un incidente, che accetta unicamente la compagnia di un fan rimasto cieco.

L’amore impossibile è uno dei temi principali di questo titolo. Poco prima di amare, le coppie si avvicinano alla morte, quell’elemento che, per Kitano, è costantemente presente nelle nostre vite, quasi come fosse un gioco. Le esistenze dei vari personaggi, così fragili, ricordano i movimenti rigidi quanto delicati delle bambole nelle scene iniziali, intrappolate nel loro dramma, eppure così belle.

Nessuno lo sa (誰も知らない, 2004), Hirokazu Koreeda

Concludo con una delle produzioni più rappresentative delle tendenze degli anni 2000: “Nessuno lo sa” di Hirokazu Koreeda, uno dei film più potenti, quanto tecnicamente semplici, realizzati in Giappone.

Il racconto, per quanto diverso, ricorda il dramma del capolavoro di Isao Takahata, “Una tomba per le lucciole“: un bambino, Akira Fukushima, è abbandonato dalla madre in un appartamento di Tokyo assieme ai suoi tre fratelli minori, al quale dovrà badare con molte difficoltà.

Dalle tendenze minimal, il film segue le vicende dolorose dei quattro fratelli scorgendo dettagli e lavorando per lo più su inquadrature che lasciano intendere il progressivo stato di abbandono nel quale versa l’appartamento. Il disagio è analizzato con dovizia di particolari, senza melodrammi, ma con quella sincerità, per certi aspetti violenta, che contraddistingue il cinema giapponese.

➡️ TI INTERESSANO ALTRE LISTE? Un arcobaleno estivo: 20 titoli a tema LGBTQ+

Musicista di professione, amante di manga e anime, cresciuto a suon di Rumiko Takahashi e Go Nagai.

Comments

Loading…